Crónica

Murió el dictador, genocida y corrupto Alberto Fujimori

Alberto Fujimori Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000, falleció este miércoles 11 de septiembre, en la casa de su hija Keiko Fujimori, en el distrito de San Borja, meses después de haber recuperado su libertad que purgaba por delitos de lesa humanidad, corrupción y otros, luego de sufrir diversas complicaciones médicas desde que ingresó a la cárcel a mediados de 2007. Fue beneficiado con un indulto humanitario indebido por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por lo que, regresó a prisión por las irregularidades en el proceso, pero no por mucho tiempo, porque a finales de 2023, el Tribunal Constitucional del Perú lo dejó en libertad.

Hijo de japoneses, pero apodado “El chino” por sus amigos y partidarios, Fujimori era ingeniero agrónomo y al momento de lanzarse a la política se desempeñaba como profesor de matemática en la Universidad Agraria de La Molina del Perú. Sus padres, nacidos en la provincia japonesa de Kumamoto, trabajaron en Perú como costureros, reparadores de neumáticos, repartidores de rosas y una granja avícola para que les permitió mantener a sus tres hijos y dos hijas.

Con el slogan “honradez, tecnología, trabajo”, Fujimori se lanzó a convertirse en presidente de la República, prometiendo traer la inversión y la tecnología japonesa e integrar Perú de la cuenca del Pacífico en la floreciente economía transpacífica de entonces. Se presentó como un político de centro derecha, prometiendo reactivar la agricultura y mantener un sistema de grandes empresas estatales, con lo que, logró articular una insólita base de apoyo entre los cristianos evangélicos, los empresarios, los estudiantes y profesores universitarios, y los pobres de Lima y las principales ciudades de las capitales de departamentos de la costa peruana. Prometió acabar con la subversión, el narcotráfico, y el estancamiento económico que habían lastrado a Perú durante décadas pasadas, pero especialmente durante el desastroso gobierno de su antecesor Alan García Pérez.

Fujimori (62.5%) ganó la presidencia del Perú en 1990 con un discurso antiliberal con el que derrotó en segunda vuelta a su contrincante, Mario Vargas Llosa (37.2%), del liberal Frente Democrático.

Durante su campaña, Fujimori dijo que reduciría la inflación sin la necesidad de un programa de shock, pero fue lo primero que hizo a los diez días de asumir el gobierno. Fue su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien se encargó de anunciar las medidas del programa más drástico de ajuste de la historia peruana: Unificó el tipo de cambio, dejó crecer la moneda, reguló el comercio y eliminó los subsidios. El precio de la gasolina se incrementó 32 veces, el pan cuadruplicó su precio en un día. En 1990, el año del “Fujishock”, la inflación alcanzó el 7.650%. Varios meses después de las medidas no se detuvo la caída del PBI, no se eliminó la inflación y aumentó el desempleo y el número de pobres. Los resultados fueron traumáticos y dolorosos porque las anunciadas mejoras tardaron más de lo previsto.

La política ultraliberal del gobierno fujimorista, la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y la corrupción generalizada cada vez más evidente estaba despertando una amplia oposición, y no solo social sino también dentro de las instituciones del propio Estado. Para acallar y eliminar esas voces discordantes, el 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso, echó a los miembros de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y al 20% de todos los jueces del país para sustituirlos en apenas unos días con personas afines a su Gobierno, convertido desde entonces en una dictadura corrupta y asesina. Al día siguiente del autogolpe autorizó por decreto la publicación de 772 leyes neoliberales, que le permitió implementar un plan meticuloso de corrupción sistemática, apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, jueces y fiscales que le permitió ocultar no solo el hecho de haber roto el orden constitucional, sino los crímenes que ahora se sabe que habían estado cometiendo Alberto Fujimori, su familia y su gente cercana. Ese mismo año, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, caía detenido y Fujimori conseguía la foto del “presidente Gonzalo” en una teatral jaula vestido con un cinematográfico traje de presidiario a rayas. El reparto clientelar de ayudas en los barrios y zonas rurales más pobres consiguió mantener silenciada la indignación popular, por buen tiempo.

A nivel mundial, Fujimori es considerado el séptimo mandatario más corrupto entre los diez jefes de Estado más corruptos, de acuerdo con el Informe Global sobre la Corrupción 2004 que fue elaborado por la ONG Transparencia Internacional. La entidad internacional estimó que Fujimori Fujimori había robado durante su gobierno aproximadamente 600 millones de dólares. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión considerado como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

A partir del 1990, Alberto Fujimori puso en marcha un programa de privatización de empresas estatales de los sectores de minería, energía, telecomunicaciones y banca, bajo la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron más de 228 empresas estatales. Entre las empresas privatizadas se encuentran Petromar por Petrotech Internacional; Compañía Peruana de Teléfonos y Empresa Nacional de Telecomunicaciones por Telefónica España, entre otras. En 1995 el 60% de acciones de Banco Continental fueron vendidas al consorcio conformado por el Banco Vizcaya de España y empresas locales del Grupo Brescia. En 1996, el proyecto minero Antamina de la empresa estatal Centromin también fue vendido, al igual que la Empresa Siderúrgica del Perú. Entre 1995 y 1999, se vendió la refinería de zinc de Cajamarquilla, Empresa Metalúrgica de La Oroya, entre otras. Es decir, entre 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política para anular la actividad empresarial del Estado. Por eso, uno de los casos más emblemáticos analizados por el Congreso en 2001 fue la privatización de las empresas públicas y su transferencia a manos privadas.

Se halló que fueron privatizadas empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidrocarburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%). El monto total de las transacciones alcanzó los 9 mil 221 millones de dólares; las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6 mil 445 millones de dólares ingresaron al tesoro público. Es decir, unos 2 mil 776 millones de dólares se quedaron en el camino, esto equivalía a unos 6 mil 495 millones 840 mil nuevos soles. Además de los más de 6 mil millones de nuevos soles “perdidos” de la privatización, se debe sumar que, del monto que sí ingresó al tesoro público, unos 11 mil 419 millones 200 mil nuevos soles fueron destinados a las compras secretas e irregulares de armamento a grupos de traficantes que, como demostraron las investigaciones posteriores al régimen, devolvían parte del dinero a manera de “comisión” para Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del Estado.

Barrios Altos: La primera de estas matanzas cometidas por un escuadrón del ejército, el paramilitar Grupo Colina, se perpetró en la noche del 3 de noviembre de 1991 en un antiguo vecindario del centro de Lima denominado Barrios Altos. Ocho individuos armados con metralletas, con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en un solar donde los vecinos realizaban una fiesta, obligándolos a arrojarse al suelo. Luego, les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores y, finalmente, uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos. Quince personas murieron, entre ellos un niño de 8 años que huía en busca de su padre, según relataron supervivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los años de violencia política en Perú. Precisamente, el rostro infantil de Javier Ríos es hasta ahora una de las caras más emblemáticas del crimen, presente en fotos al frente de manifestaciones como las realizadas contra el temporal indulto que entre 2017 y 2018 gozó Fujimori sobre su condena por este caso, junto a otras violaciones a los derechos humanos. Junto a Fujimori fueron declarados culpables, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y los ex generales Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo y Julio Salazar Monroe, además de todos los integrantes del grupo Colina, incluido el mayor Santiago Martín Rivas, responsable del operativo en Barrios Altos.

La Cantuta: La otra matanza ocurrió en la madrugada del 18 de julio de 1992, en la Universidad La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y llevados por el Grupo Colina a una zona abandonada al este de Lima, donde fueron ejecutados con disparos en la nuca. Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, y luego desenterrados y llevados a otro lugar, donde finalmente fueron encontrados tras investigaciones de la prensa. Primero el Gobierno y las Fuerzas Armadas atribuyeron la masacre a un atentado terrorista de Sendero Luminoso (SL) o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero las investigaciones periodísticas ya apuntaban a un grupo de militares adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), como se confirmaría finalmente.

Casos Gorriti y Dyer: La Justicia también condenó a Fujimori por los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, detenidos en la noche del 5 de abril de 1992 (cuando Fujimori disolvió el Congreso) y llevados al cuartel general del Ejército donde se encontraba el Servicio de Inteligencia del Estado. Tanto Gorriti como Dyer fueron liberados días después. Fujimori utilizó secuestros para silenciar voces críticas y consolidar su poder. El periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer fueron secuestrados en 1992, un acto que subrayó la represión gubernamental. Estos casos demostraron la disposición del régimen para utilizar medidas drásticas y violentas contra sus opositores. Los secuestros de Gorriti y Dyer fueron una clara señal del control autoritario ejercido por Fujimori. La intervención internacional y la presión mediática fueron cruciales para la liberación de ambos, pero estos eventos dejaron una marca indeleble sobre la libertad de expresión en el país.

Caso Pativilca: La reciente muerte de Alberto Fujimori también ha vuelto a abrir las heridas de las víctimas de su régimen, que sienten que la justicia sigue incompleta. Según APRODEH, una de las heridas más significativas es el caso de Pativilca, en el cual Fujimori, uno de los principales acusados, falleció sin ser sentenciado. Fujimori, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad, será recordado como el líder de un gobierno acusado de generar muerte, dolor y corrupción en Perú. La decisión de realizar funerales con honores para él ha sido vista como una violación a la memoria de las víctimas y una muestra de desprecio por su sufrimiento, según APRODEH. El régimen de Dina Boluarte, es criticado también por priorizar alianzas políticas para asegurar su supervivencia en lugar de defender los derechos de quienes aún buscan verdad y justicia. APRODEH subraya que la administración de Boluarte ha demostrado un comportamiento similar, evidenciado por los 49 muertos que se le atribuyen sin muestra de remordimiento. Al respecto, El Poder Judicial había rechazado la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir para el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y su exasesor, Vladimiro Montesinos, por su presunta intervención en los casos Pativilca y La Cantuta. La decisión adoptada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fue hecha pública el jueves 5 de setiembre del presente e implica también al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, y el exoficial del Ejército, Luis Pérez Documet. Dicho fallo declaró nula la resolución emitida en octubre de 2023 por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, que había aceptado esta prescripción. Sin embargo, el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior apeló la decisión. En el caso Pativilca, Fujimori está acusado de haber aprobado e implementado una política antiterrorista, diseñada por Montesinos, que incluyó la reestructuración del Sistema de Defensa Nacional y la emisión de nuevas leyes que otorgaban al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) la máxima autoridad en el sistema. Bajo este marco, según la acusación, se ordenaron “Operaciones Especiales de Inteligencia” (OEI) para eliminar presuntos elementos terroristas. Una de estas operaciones fue ejecutada en 1992 por el grupo encubierto Colina en la localidad de Pativilca, donde seis campesinos fueron asesinados. Montesinos propuso el nombramiento de personas de su confianza en puestos claves de las instituciones armadas y compartió el control del SIN.

Caso esterilizaciones forzadas: En marzo de 2021, el juez Rafael Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional Especial abrió el proceso penal contra Alberto Fujimori y otros investigados por el Caso de las Esterilizaciones Forzadas. La fiscalía denunció al exdictador como autor mediato por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente lesiones graves seguidas de muerte. Esta acusación se enmarca en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y afecta a las víctimas Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras personas. De acuerdo con el Ministerio Público, Fujimori y sus exministros establecieron una política de salud pública que en realidad se trataba de un programa de “esterilizaciones” que habrían sido practicadas sin el consentimiento de las mujeres víctimas.

Caso Chavimochic: El exdictador también enfrenta acusaciones en el Caso Chavimochic, que aún está pendiente de iniciar. Se le imputa haber entregado 800 mil dólares de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku. Este dinero habría sido utilizado por Miyagusuku para adquirir terrenos en el sector III del Proyecto de Irrigación Chavimochic del Valle de Virú, ubicado en La Libertad. Según la tesis fiscal, la compra de estos terrenos fue el resultado directo de las actividades delictivas en las que ambos, Miyagusuku y Fujimori, estarían involucrados. Se sostiene que Miyagusuku actuó como testaferro de Fujimori en estas transacciones ilícitas.

Tráfico de Armas para las FARC: El 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori, expresidente de Perú, falleció a causa de un cáncer, un hecho que revitalizó el interés en uno de los episodios más oscuros de su administración: el escándalo del Plan Siberia. Este episodio, que comenzó a desarrollarse en 2000, dejó una marca imborrable en la historia política de Perú y Colombia. En agosto de 2000, en un acto público junto a su asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori anunció con gran bombo que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) había desarticulado una red de contrabando de armas que abastecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según su relato, las armas, adquiridas en Jordania, eran transportadas por las Islas Canarias y Guyana antes de ser lanzadas en paracaídas en territorio colombiano, específicamente en la zona de Barrancominas, en el departamento de Guainía. Luego, se suponía que el avión que transportaba las armas, disfrazado de carguero de madera, aterrizaba en Iquitos, Perú. El Plan Siberia fue presentado como un triunfo estratégico en la lucha contra el terrorismo en América Latina, y se utilizó para mostrar el compromiso del Gobierno peruano con la seguridad regional. Sin embargo, pronto se descubrió que esta operación no era lo que parecía. Una investigación reveló que el supuesto Plan Siberia era en realidad un elaborado fraude diseñado para encubrir la verdadera implicación de Fujimori y Montesinos en el tráfico de armas. El escándalo se desveló cuando el libanés Sarkis Soghanalian, colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), confesó que él había coordinado la venta de fusiles AK-47 directamente con el régimen peruano. En lugar de ser una operación para combatir el tráfico de armas, el plan era un intento de desviar la atención de la verdadera implicación de Fujimori y Montesinos en la venta de armas a las Farc. Se descubrió que el teniente del Ejército José Aybar, quien fue falsamente acusado de dirigir la operación ilegal, no era el responsable. En cambio, Montesinos estaba detrás de la operación. La magnitud del fraude quedó expuesta en 2006, cuando Montesinos fue condenado a 20 años de prisión por su papel en el tráfico de armas, junto con otros 35 implicados. Sin embargo, la verdadera dimensión del escándalo también fue evidente en las acusaciones del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana. En su libro Memorias Olvidadas, Pastrana reveló que el narcotraficante brasileño Fernandinho había obtenido la droga necesaria para pagar al gobierno peruano por las armas, en un esquema que en realidad había rearmado a las Farc en lugar de debilitar su capacidad militar. Este escándalo no solo afectó a la política interna de Perú, también tuvo repercusiones internacionales. En octubre de 2000, apenas dos meses después del anuncio del Plan Siberia, Pastrana confrontó a Fujimori en una cumbre en Brasilia. Pastrana expresó su indignación por lo que describió como un acto perverso, acusando a Perú de haber servido de intermediario clandestino para rearmar a un grupo guerrillero en Colombia. La furia de Pastrana reflejaba el malestar de la comunidad internacional frente a las maniobras de Fujimori y Montesinos. El legado de Fujimori está marcado por su implicación en uno de los fraudes más notorios en la historia política de América Latina. Su administración, que comenzó con promesas de reforma y lucha contra el terrorismo, terminó envuelta en un escándalo de tráfico de armas que desafió la confianza en las instituciones peruanas y reveló el alcance de la corrupción en su gobierno.

Vladimiro Montesinos, “El doc”: se informó que en Suiza tenía varias cuentas bancarias, un aproximado de 48 millones de dólares, por lo que lo acusaron de lavado de activos. Por su parte, el gobierno peruano abrió una investigación y designó un abogado especial encargado del caso. El 6 de noviembre de 2024 la justicia peruana ordenó el embargo preventivo de sus bienes. Por otro lado, su cómplice, Alberto Fujimori reveló la existencia de otras cuentas bancarias de su exasesor en la isla caribeña de Gran Caimán, Montevideo y Nueva York. De lujosos viajes a una cárcel. De bebidas caras a aguas de cebada y de relojes Rolex, a 25 años de prisión privativa. Así fue el final del gran conspirador peruano, el mismo que cumple pena en la Base Naval de la Marina de Guerra desde 2001. Lo que jamás olvidarán los peruanos son las sentencias condenatorias contra el Vladimiro Montesinos – que suman más de treinta – y todo lo que hizo cuando estuvo a cargo del SIN. Entre los delitos resaltan: usurpación de funciones, delitos de violaciones a los derechos humanos por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y El Santa, sumado al asesinato del periodista Pedro Yauri. También fue juzgado por la desaparición e incineración de tres personas, crimen perpetrado en el sótano de la sede del Servicio de Inteligencia del Ejército; y la venta ilegal de armas de procedencia jordana al grupo colombiano terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No cabe de que Vladimiro Montesinos fue un gran conspirador cuya hambre de poder lo llevó a cometer diversos actos de corrupción, los cuales hoy paga tras las rejas.

La caída de Fujimori. Luego de su tercera elección fraudulenta, ganándole a Alejandro Toledo Manrique de Perú Posible, gracias al control total que ejercía en los organismos electorales como el Jurando Nacional de Elección (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La debacle de Alberto Fujimori no se hizo esperar, a las siete semanas de su nuevo mandato, el 14 de septiembre de 2000, un canal de televisión por cable transmitió una cinta de video de 58 minutos que mostraba a Montesinos entregando 15.000 dólares a un político de la oposición, Alberto Kouri, para que desertara y se pasara al partido de Fujimori. urgieron más cintas que mostraban sobornos. Más tarde se reveló que Montesinos – encarcelado desde 2003 – había orquestado no solo la represión política, sino también una lucrativa serie de malversaciones, tráfico de influencias y esquemas de sobornos. También había filmado muchas, si no todas, sus reuniones para posibles chantajes; las cintas se convertirían en la prueba en decenas de juicios por corrupción tras la renuncia de Fujimori. El escándalo llevó rápidamente a Fujimori a anunciar que convocaría nuevas elecciones y que no se presentaría a un nuevo mandato, donde salió victorioso Alejandro Toledo. También dijo que desmantelaría el temido servicio de inteligencia que había dirigido Montesinos. Con la intención de reforzar el apoyo a la transición política, Fujimori visitó Washington y luego Tokio, desde donde presentó su renuncia. En una última bofetada al presidente, el Congreso rechazó la dimisión y declaró vacante la presidencia, diciendo que Fujimori era “moralmente incapaz” de ejercer el cargo. Con permiso para establecerse en Japón – tenía derecho a la ciudadanía por sus padres-, Fujimori trató de presentarse como comentarista sobre el terrorismo. Se presentó como candidato a senador del Parlamento en Japón.

Mientras el gobierno peruano intentaba infructuosamente extraditar a Fujimori, una comisión de la verdad nombrada por el gobierno concluyó que 69.000 personas habían muerto entre 1980 y 2000 en conflictos entre insurgentes y el gobierno. Aunque la Comisión concluyó que Sendero Luminoso era responsable de la mayoría de las muertes, también acusó a Fujimori y a sus dos predecesores, Fernando Belaúnde y Alan García, de abusos generalizados. El informe concluyó que tres de cada cuatro víctimas mortales eran indígenas quechua hablantes, en su mayoría civiles inocentes atrapados en los combates.

No contento con el exilio, Fujimori planificó su regreso al poder en Perú. Pero horas después de aterrizar en Chile, en lo que iba a ser la primera etapa de un regreso triunfal, fue detenido por una antigua orden internacional. Perdió su candidatura a un escaño en el Parlamento de Japón mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, y fue enviado de regreso a Perú en 2007. En su juicio, que comenzó aquel diciembre e incluyó el testimonio de más de 80 testigos y casi dos decenas de expertos externos, los fiscales argumentaron que Fujimori no hizo nada para impedir que un escuadrón de la muerte militar, el grupo Colina, cometiera dos atrocidades: la masacre de 15 personas en noviembre de 1991, incluido un niño de 8 años, en una pollada en Lima, y el asalto a la Universidad La Cantuta en julio de 1992, en el que murieron nueve estudiantes y un profesor. “Soy inocente”, insistió Fujimori ante el tribunal. “El Perú que yo heredé era un desastre. Estaba en una situación caótica por donde se le mirara”. La campaña contra el terrorismo, insistió, fue “eliminar la sensación de desorden y anarquía que se había instalado en el Perú”. En abril de 2009, Fujimori fue condenado por asesinato, secuestro agravado y lesiones, así como por crímenes contra la humanidad. Recibió una condena de 25 años. Pero ahí no acabaron sus problemas legales. Más tarde, ese mismo año, admitió haber realizado un pago de 15 millones de dólares a Montesinos para evitar un golpe de Estado, y también admitió haber autorizado escuchas telefónicas ilegales y sobornos. En 2015, fue condenado por utilizar dinero público para influir en la cobertura periodística durante su campaña de reelección en 2000.

Las condenas de Alberto Fujimori: Alberto Fujimori ha enfrentado diversas condenas por sus actos durante su presidencia, comenzando con su primera condena el 11 de diciembre de 2007. En ese día, fue sentenciado a seis años de prisión por usurpación de funciones debido al allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de su asesor Vladimiro Montesinos, ocurrido el 7 de noviembre de 2000. Este allanamiento fue realizado con la intención de ocultar evidencia tras la difusión del primer “vladivideo”, y Fujimori fue hallado responsable de haber ordenado la suplantación de un fiscal y el saqueo de documentos comprometidos. Luego, el 20 de julio de 2009, Fujimori recibió una condena de 7 años y medio de prisión por peculado doloso y falsedad ideológica. Esta condena se debió al pago de 15 millones de dólares de fondos estatales a Montesinos como compensación de tiempo de servicios (CTS). Aunque Fujimori admitió la apropiación del dinero y su uso para que Montesinos abandonara el país, no mostró arrepentimiento por su conducta, y el proceso se resolvió rápidamente al acogerse a la terminación anticipada. Más tarde, el 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, relacionados con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como las detenciones de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. La Sala Penal Especial, presidida por el juez César San Martín, destacó que estas violaciones a los derechos humanos formaban parte de una estrategia sistemática de “guerra de baja intensidad” del gobierno de Fujimori, en colaboración con Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos. Finalmente, el 30 de septiembre de 2009, Fujimori fue condenado a seis años de prisión por corrupción relacionada con pagos ilegales a congresistas tránsfugas, espionaje y la compra de medios de comunicación. Sin embargo, el 8 de enero de 2015, fue condenado nuevamente, esta vez por peculado relacionado con el desvío de 122 millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar los “diarios chicha”. Esta última condena fue anulada en agosto de 2016 por la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, quien absolvió a Fujimori.

Fujimori no pagó millonaria reparación civil: Javier Pacheco, actual Procurador General del Estado, conversó con periodistas de varios medios de Lima, para informar que el exdictador Alberto Fujimori mantiene una millonaria deuda por reparación civil por la que “no ha pagado ni un sol”. “Él fue sentenciado por siete casos. De los cuales, tres están vinculados a corrupción, y uno de estos fue el famoso pago de la CTS a Vladimiro Montesinos por 7 millones. Entonces, respecto a eso, se le impuso en suma un total de 27 millones de soles, dentro de los cuales, más los intereses al día de hoy suman 57 millones, de los cuales no ha pagado ni un sol”, expresó Pacheco para el mencionado medio.

Indulto insultante: En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional revalidó el indulto supuestamente a raíz de su delicada salud, permitiendo su excarcelación nueve años antes de cumplir su pena. Fujimori, quien tuvo que enfrentar un juicio oral por la matanza de campesinos en Pativilca en 1992, no logró evadir todos los procesos penales pendientes. A pesar de la gracia presidencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la anulación del indulto. No obstante, el gobierno de Dina Boluarte desacató esta orden, ejecutando la liberación. El indulto, según el Tribunal Constitucional, se justificó debido a condiciones de salud como hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua. En libertad, Fujimori se mudó con su hija Keiko Fujimori, quien ha sido investigada por lavado de activos y aspiró a la presidencia en tres ocasiones. En esos meses finales, el expresidente renovó su documento de identidad e incluso se mostró ambiguo sobre una posible candidatura presidencial. Desde su indulto en 2017 hasta su fallecimiento, las protestas en Perú reflejaron el descontento de miles de personas que consideraban este acto como una muestra de impunidad. Fujimori, quien pasó 15 años encarcelado por asesinato, vivía en una celda de 800 metros cuadrados con múltiples comodidades como pintar, jardinería, escuchar óperas, y recibir visitas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado peruano su deber de abstenerse de conceder beneficios a Fujimori, dado que se trata de un caso de crímenes de lesa humanidad. Este recordatorio llega en un contexto en el que, desde la anulación del indulto en 2018, varios actores políticos han intentado la excarcelación de Fujimori apelando al mismo hábeas corpus.

La pensión vitalicia cuestionada: En mayo pasado, Fujimori anunció que sufría el tumor maligno, tras padecer por casi tres décadas una lesión cancerígena en el mismo órgano. El 10 de julio, en medio de un hermetismo absoluto, se supo que un área administrativa del Congreso de la República del Perú le había otorgado una pensión vitalicia de 4.216 dólares por haber ejercicio como presidente. Algo que causó una gran polémica y el rechazo de constitucionalistas, que objetaron todo el aspecto legal. Elio Riera, abogado de Fujimori, defendió ese beneficio, señalando que el expresidente “no registra una acusación constitucional vigente que se lo impida y que su petición ha seguido el curso regular”. Eduardo Salhuana, del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), presidente del Congreso y elegido durante aquellos días, juntamente con vicepresidente del Congreso Waldemar Cerrón Rojas del partido de izquierda liberal Perú Libre (PL), señaló que desconocía el tema y que se enteró “cuando ya se había decidido”, pero la mayoría de peruanos saben que realmente existió una complicidad convenida de los miembros de la Mesa Directiva.

Coincidencias de dos extremistas: El exdictador y ultraliberal Alberto Fujimori falleció el miércoles 11 de septiembre de 2024, a la edad de 86 años. Esta fecha, sin embargo, está cargada de simbolismo, porque es el mismo día en que se cumplen tres años de la muerte de otro genocida ultraizquierdista Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, ocurrida tres años antes. La coincidencia en la fecha de fallecimiento entre Fujimori y Guzmán, sin embargo, no pasa desapercibida. Abimael Guzmán, el ex cabecilla de Sendero Luminoso, murió el 11 de septiembre de 2021, también a los 86 años, mientras cumplía cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Como se recuerda, Guzmán falleció a las 6:40 hora local debido a complicaciones en su estado de salud, según informó el Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Su muerte ocurrió un día antes del vigésimo noveno aniversario de su captura. Es importante anotar que Sendero Luminoso, bajo el liderazgo de Guzmán, fue señalado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el principal responsable de crímenes y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú.

Fujimori, quien gobernó el país de 1990 a 2000, fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su mandato. Su indulto en 2017, revocado en 2018, ha sido objeto de múltiples litigios y maniobras legales por parte de sus defensores, quienes buscan su liberación definitiva. Pero en julio, para sorpresa de los propios peruanos, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori pueda acogerse a la norma aprobada por el Parlamento que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. y dijo que “Sobre él, creo que no hay ninguna imputación sobre delitos de lesa humanidad, pero con relación con los militares que están procesados probablemente sí, pero, en todo caso, nosotros no nos pronunciamos a quién beneficia o a quién perjudica, porque eso sería individualizar una ley”. Aunque no sorprendió mucho dichos comentarios, porque es un ex militante de Perú Libre de Vladimir Cerrón, organización aliada de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, solamente ratifica la complicidad pública de los dirigentes del “Fujimocerronistas”, cercano al descaro de liderazgos mafiosos por el poder y el dinero mal habido.

Actualidad

Lima cumple 491 años: entre la fundación española, el centralismo y la inseguridad

Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.

Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.

Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.

Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.

A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.

Actualidad

El grito incesante del Perú contra Dina Boluarte

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, el Perú no ha dejado de protestar. En el interior del país —Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Junín— la indignación se ha convertido en un clamor permanente. Las movilizaciones, que comenzaron con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos entre 2022 y 2023, según Amnistía Internacional.

En Puno, la llamada “Masacre de Juliaca” del 9 de enero de 2023, donde 18 manifestantes fueron asesinados por disparos policiales, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el grito de “Dina asesina” resuena en plazas y marchas. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, la represión en Huamanga dejó heridos y detenidos, mientras en Andahuaylas, Apurímac, se reportaron más de 50 lesionados. Estas regiones, donde Pedro Castillo obtuvo más del 80% de respaldo en 2021, hoy concentran el rechazo más alto a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 92% en 2024 según Datum.

Durante 2023, las protestas se extendieron con la “Tercera Toma de Lima”, que reunió a miles de delegaciones del sur y centro andino. En Cusco, la toma del aeropuerto Velasco Astete dejó heridos, mientras en Arequipa y Moquegua los bloqueos afectaron el transporte y la minería. Las manifestaciones, articuladas por gremios como el Sutep y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, no solo exigían la renuncia presidencial, sino una nueva Constitución que devuelva representatividad al país profundo.

El rechazo también se trasladó a los ministros. En octubre de 2024, en Lurigancho-Chosica, Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, fueron abucheados durante una inauguración escolar. En Huaycán, Morgan Quero, ministro de Educación, recibió huevos y piedras tras calificar de “ratas” a las víctimas de las protestas, lo que derivó en una investigación fiscal. En Huancavelica, en junio de 2025, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, enfrentó pifias en un acto público, y en Arequipa, en julio, manifestantes atacaron un vehículo oficial.

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su ineficacia ante la inseguridad en marzo de 2025, fue abucheado en actos policiales. En Loreto, las protestas mineras de julio de 2025 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejaron cuatro heridos y denunciaron el abandono del Estado frente a las comunidades amazónicas.

Otro símbolo del malestar popular es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, cuestionado por su cercanía al empresariado minero. En mayo de 2025, gremios agrarios de Arequipa y Puno convocaron un paro nacional contra su propuesta de reducir impuestos solo a agroexportadores, dejando fuera a la agricultura familiar, que representa el 97% de la producción nacional. Sus declaraciones —“si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”— y su frase en Perumin 37 (“la agricultura puede esperar, la minería no”) desataron protestas en el valle de Tambo, donde manifestantes quemaron una efigie de Boluarte. El 4 de octubre de 2025, en Ayacucho, Manero fue abucheado a la salida de una audiencia agraria por familiares de víctimas y frentes de defensa.

Mientras tanto, las marchas juveniles en Lima y sus periferias reactivan la protesta. En septiembre de 2025, colectivos de la Generación Z salieron a las calles de Los Olivos y Plaza San Martín para denunciar la corrupción y la represión, con varios heridos y una fuerte presencia policial. En redes sociales, los hashtags #DinaAsesina y #FueraBoluarte acumulan miles de publicaciones, reflejando un rechazo que traspasa fronteras.

En septiembre de 2025, Cusco suspendió trenes hacia Machu Picchu por bloqueos, y en Ayacucho, el Sutep lideró marchas exigiendo justicia para las víctimas. El gobierno, sin capacidad de diálogo, califica las protestas como “cultura de odio”, mientras el Congreso, también con más del 90% de desaprobación, sostiene a Boluarte al rechazar mociones de vacancia.

La presidenta concentra hoy más del 85% de su agenda en Lima y Callao, evitando regiones donde su presencia genera rechazo. Pero el interior sigue siendo el termómetro de la crisis política. En Puno, Huancavelica y Arequipa, los pueblos continúan movilizados, exigiendo justicia, elecciones anticipadas y el fin de un sistema que consideran indolente y excluyente.

Las acusaciones por genocidio, corrupción y enriquecimiento ilícito, junto al Rolexgate y las cirugías estéticas ocultas, han profundizado la desconfianza. Cada abucheo, bloqueo o marcha expresa un sentimiento acumulado de traición y abandono.

A tres años del estallido social, el grito no se apaga. El sur y la sierra resisten, con un mensaje que retumba en cada plaza y carretera: el Perú no olvida, y su clamor sigue siendo incesante.

Crónica

Vladivideos: el mayor escándalo de corrupción política del gobierno fujimontesinista

El 14 de septiembre de 2000 se difundió el primer Vladivideo, una grabación en la que Vladimiro Montesinos, entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori, entregaba fajos de dinero al congresista Alberto Kouri a cambio de su pase al oficialismo. Esa revelación marcó el inicio del colapso del régimen fujimontesinista y destapó una red de corrupción que alcanzó a congresistas, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.

Hoy, a 25 años de aquel episodio, el país vuelve a poner la mirada sobre un hecho que evidenció cómo el poder político y económico se entrelazaba con prácticas mafiosas. Aunque la caída de Fujimori y la captura de Montesinos parecían cerrar esa etapa, las secuelas aún persisten: la impunidad de varios implicados y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones siguen siendo heridas abiertas en la democracia peruana.

La congresista Margot Palacios, a través de su cuenta de Facebook, recordó la fecha señalando: «Hoy, a 25 años de los Vladivideos, recordamos uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Aquellas grabaciones nos mostraron sin máscaras cómo se compraban congresistas con fajos de dinero, cómo se sometía a jueces y fiscales, cómo los medios eran silenciados a cambio de sobornos. No fue un hecho aislado, fue la radiografía de un sistema político y económico podrido, dirigido desde las sombras por mafias que traicionaron al Perú. El daño no terminó con la caída de Fujimori ni con la captura de Montesinos. La herencia más grave fue la impunidad y la desconfianza que hasta hoy marcan nuestra democracia.«

El recuerdo de los Vladivideos también plantea una reflexión sobre la continuidad de los actores ligados a aquel régimen. A pesar de la magnitud del escándalo, sus herederos políticos mantienen presencia activa a través del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, así como por exfuncionarios y cuadros políticos que reivindican el legado neoliberal y capitalista instaurado en la década de los noventa. Desde el Congreso y otras instancias de poder, estos grupos han buscado preservar un modelo económico que, ha profundizado las desigualdades y debilitado los mecanismos de transparencia y control frente a la corrupción.

La conmemoración de este aniversario no solo revive la memoria de un escándalo, sino que reabre el debate sobre los límites de la democracia peruana frente a la captura del Estado por intereses mafiosos. Recordar los Vladivideos es, hoy más que nunca, una advertencia sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y evitar que la historia se siga repitiendo bajo nuevas máscaras políticas.

Actualidadhace 6 días

Actualidadhace 6 díasEl presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Actualidadhace 1 semana

Actualidadhace 1 semanaLima cumple 491 años: entre la fundación española, el centralismo y la inseguridad

Actualidadhace 2 días

Actualidadhace 2 díasCrisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Actualidadhace 3 días

Actualidadhace 3 díasPuno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Actualidadhace 9 horas

Actualidadhace 9 horasTriunfo de los agricultores europeos

Actualidadhace 10 horas

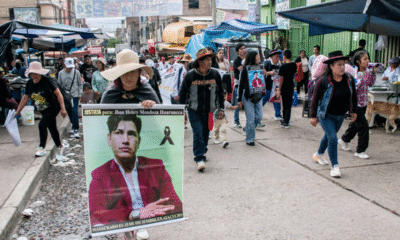

Actualidadhace 10 horasFamiliares de víctimas del régimen de Dina Boluarte exigen justicia en Lima